和食の味付けの基本と言えば、

「さ(砂糖)」、「し(塩)」、「す(酢)」、「せ(しょうゆ)」、「そ(みそ)」

この5つは、大抵のおうちにあると思います。

ですがレシピを見ると、ここに入らないものが時々出てきます。

そう、「お酒」です。

レシピに書いてあるから入れるけど、何のために使っているかはよくわからない。

味に関係ないし、入れても入れなくてもいいのでは。

と思われる方もいるかもしれませんが、そんなことはありません!むしろ入れないともったいない。

今回は、知れば料理がもっとおいしくなる、日本酒の役割についてご紹介します。

目次

・料理に使うお酒について

・日本酒と清酒について

・日本酒を入れるとどうなるの?

1、生臭みを消す、良い香りをつける

2、コク・旨味を与える

3、味の沁み込みをよくする

4、素材を柔らかくする

・料理酒ってなに?

・最後に

|料理に使うお酒について

レシピにお酒と書いてあった時には、主に日本酒が使われます。

日本酒は、原料である米(玄米)を精米(※)し、蒸したものに、麹、酵母を加えてアルコール発酵させて作られたお酒。

米の精米歩合によって味わいが変わり、高いとすっきりとした雑味のない味わいに。低いと米の甘み・旨味が感じられる仕上がりになります。

料理で日本酒を使うなら、精米歩合が高すぎず、程よいコクがあり、料理に深みを与えてくれる純米酒がおすすめです。

※精米:玄米を削って糠を取り除くこと。削って残った白米の割合を精米歩合という。より磨かれているものほど精米歩合が高くなります。

|日本酒と清酒について

お酒を指すときに「清酒」という言葉を聞くことがありますが、日本酒とどんな違いがあるのでしょうか?

日本酒と清酒の違いは、米の産地、製造地にあります。

「日本酒」は、清酒の中でも原料の米、米こうじに国内で生産された米を使い、日本国内で製造したものを言います。一方「清酒」は、下記のように定義されていて、外国産の米も含め、日本以外で製造されたものも指します。

☆清酒の定義について1)

「清酒」とは、左に掲げる酒類をいう。

イ 米、米こうじ及び水を原料として発酵させて、こしたもの

ロ 米、水及び清酒かす、米こうじその他政令で定める物品を原料として発酵させて、こしたもの(イ又はハに該当するものを除く。)。但し、その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が米(こうじ米を含む。)の重量をこえないものに限る。

ハ 清酒に清酒かすを加えて、こしたもの

1)国税庁HP https://www.nta.go.jp/about/council/sake-bunkakai/021127/shiryo/07a.htm 2024.7.4

|日本酒を入れるとどうなるの?

お酒は醸造過程で、アルコールだけでなく、香気成分、窒素成分、有機酸といった成分が生まれます。

日本酒をおいしくするこれらの成分が、実は料理の仕上がり、おいしさにも大きな役割を果たしています。

1、生臭みを消す、良い香りをつける

①アルコールの共沸効果

アルコールは大体78℃くらいから蒸発しはじめ、数分で揮発します。食材に含まれる臭みがこのときに一緒に蒸発する(共沸効果)ことで、生臭みを消す効果があります。魚を調理するときに部屋に充満する独特の香りがそれにあたります。

②有機酸の中和効果

有機酸が、魚の臭みの元になるアミン類(アルカリ系)を中和して、臭みを感じにくくなります。

焼き魚に添えられたカボスやスダチ、レモンなどの柑橘と同じ効果です。

③香気成分のマスキング効果

香気成分が臭みを感じにくくする(マスキング効果)と同時に、良い香りを与える効果があります。

【使い方】

魚を焼くときなどにもお酒を振りかける、または漬けてから焼く。

にぼしなどのだしを取るときに酒を少し加える。

2.コク・旨味を与える

窒素成分、有機酸やアミノ酸が料理にコクやうまみを与えます。酒蒸しなどがわかりやすい例です。

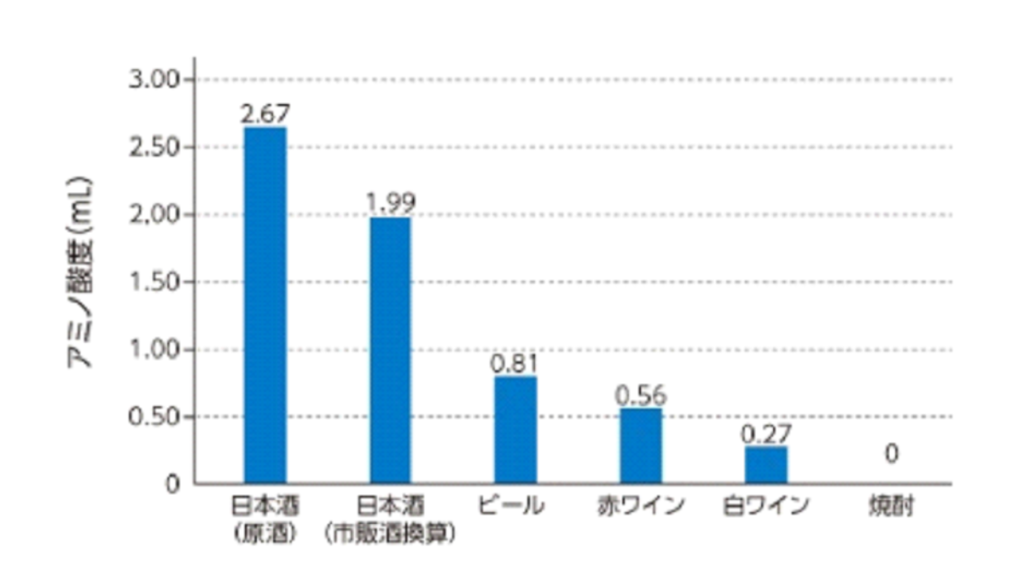

下記のグラフからもわかるように、他の酒類と日本酒のアミノ酸含有量には大きな差があります。

料理に使うお酒というと、他の国にもたくさんありますが、日本酒ほど癖がなく、様々な場面で使うことができるお酒も珍しいのではないでしょうか。和食のおいしさの秘密にはそういったところにもあるのかもしれませんね。

日本酒、ワイン、ビールなどのアミノ酸の含有量比較1)

グラフのデータは福光屋が分析したもの(日本酒は福光屋の商品、他のお酒は市販されている商品。商品によって異なる可能性がある)

1)福光屋ホームページ:https://www.fukumitsuya.co.jp/ 2023.9

3、味の沁み込みをよくする

アルコールには、食材へ素早く浸透する性質があります。煮物などにお酒を加えると、アルコールと一緒に調味料が浸透するので、短時間で均一に味を入れることができます。調理時間の短縮、減塩効果も期待できます。

【使い方】

魚や肉の下漬けに使用すると臭いが和らぎ、味、うまみのしみこみがよくなる。

魚の煮付けなどに加えると味の入りがよくなる。

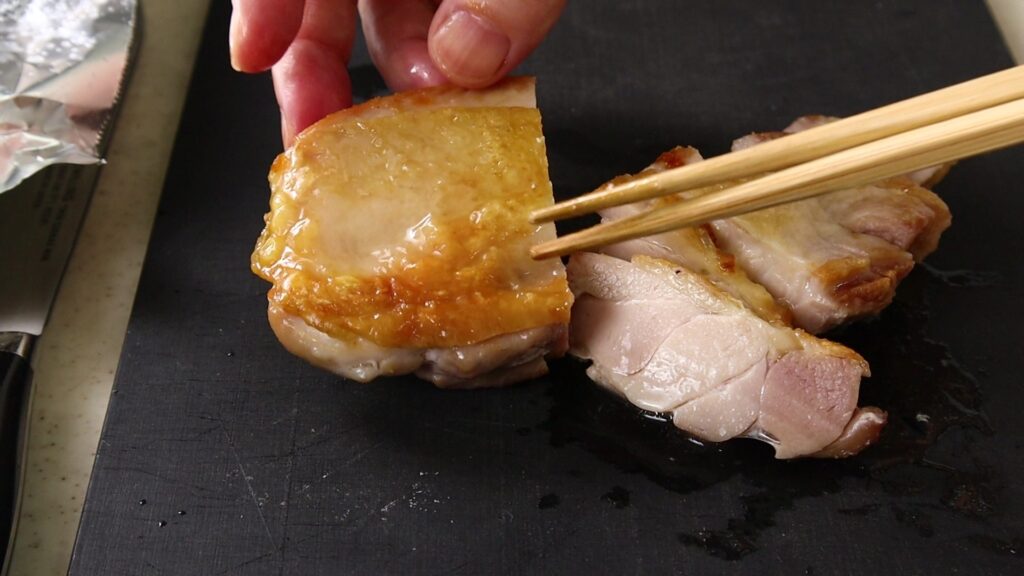

4、素材を柔らかくする

アルコールや有機酸は食材の保水性を高め、食材が固くなるのを防ぐ効果があります。

【使い方】

蒸し鶏、茹で鶏など、酒に漬けこんでから火を入れるとしっとり柔らかく仕上がる。

から揚げの下漬けに酒を加える。

|料理酒ってなに?

料理で使われるお酒には、日本酒以外にも料理用清酒、料理酒といくつか種類がありますが、実はそれぞれに違いがあります。

まず大きな違いは、お酒かお酒でないか。

え、お酒ってつくんだからみんなお酒なんでしょ?と思われる方も多いと思いますが、料理酒は酒税法ではお酒に分類されません。

その理由は、『食塩等を添加している』から。

飲用できないように食塩等を添加しているため、お酒としては扱われません。

料理酒の成分表示を見ると、お酒の原料以外に様々なものが加えられているのがわかります。

その証拠に、料理酒はお酒売り場ではなく、調味料売り場に置かれています。

お酒ではないので酒税が課税されず、日本酒、料理用清酒に比べると安価といったメリットがあります。

ですので、料理酒をお酒として使うときには、特に塩分に注意が必要です。

レシピを見て作ったのに、やけにしょっぱいなと感じるときには、使っているお酒が原因かもしれません。

ちなみに、お酒に分類される日本酒、料理用清酒も、

日本酒は、飲用するために作られたもので、雑味や酸味が抑えられている。

料理用清酒は、料理に役立つ要素(有機酸等)を増やしているため、日本酒よりも少し酸味がある。

といった違いがあります。

雑味は、飲む場合にはない方がよいですが、料理に加えるとおいしさが増します。

お酒と一口に言っても、それぞれの良さがありますので、よく理解して上手に料理に活かしたいですね。

|最後に

日本酒には、食材の癖を取る。食味をよくする。旨味を増す。といった料理をおいしくする効果がたくさんありましたね。普段のお料理にちょっと加えるだけなので、気が付いた時に試してみてはいかがでしょうか。入れる入れないでの仕上がりの違いを比べてみるのも面白いかもしれませんね。

今回は料理に使う日本酒の役割のお話でした。

日々のお料理のご参考になりましたらうれしいです。

最後まで読んでいただきありがとうございました!